ご存知ですか?

がんの放射線治療

前立腺癌はその名の通り前立腺にできる男性特有の癌です。前立腺は膀胱の下についている臓器で、その存在は日常生活で意識することはほとんどありませんが男性の生殖機能と密接な関連があると考えられています。今回はその前立腺癌についてお話しさせていただきます。

目次

厚生労働省が2024年3月22日に公表した「2020年 全国がん登録」によると、前立腺がんは年間罹患数87,756名、2020年に男性が罹ったがんのうち16.4%を占め、男性の部位別罹患率の第1位のがんです。

がんにかかった年齢で見ると、50歳代後半から急増し、70歳代後半にピークを迎えます。つまり中高年の男性が罹りやすいがんといえます。また、全ての前立腺がんのうち24.1%の患者さんはがん検診・健診・人間ドックで発見されており、他の癌よりもいわゆる健診発見が多い癌となっています。余談ですが、前立腺がんの健診にはPSAという腫瘍マーカーが用いられます。採血で調べることができるので、気軽に受けることができるので、もし調べたことがない高齢者の方は一度調べてみるのも良いかもしれません。

厚生労働省が2023年9月に公表した「2022年の人口動態統計(確定数)」によると、前立腺がんによる死亡者は13,439名で、全悪性新生物、いわゆる「がん」による死亡者数385,797名のうち約3.5%を占めていました。

国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」により公表された2015年の実測5年生存率は、83.3%でした。ただしこの数値は、前立腺がんに罹った患者さんが他の疾患で亡くなった場合も死亡に含んで計算しておりますので参考値程度に考えておくと良いでしょう。

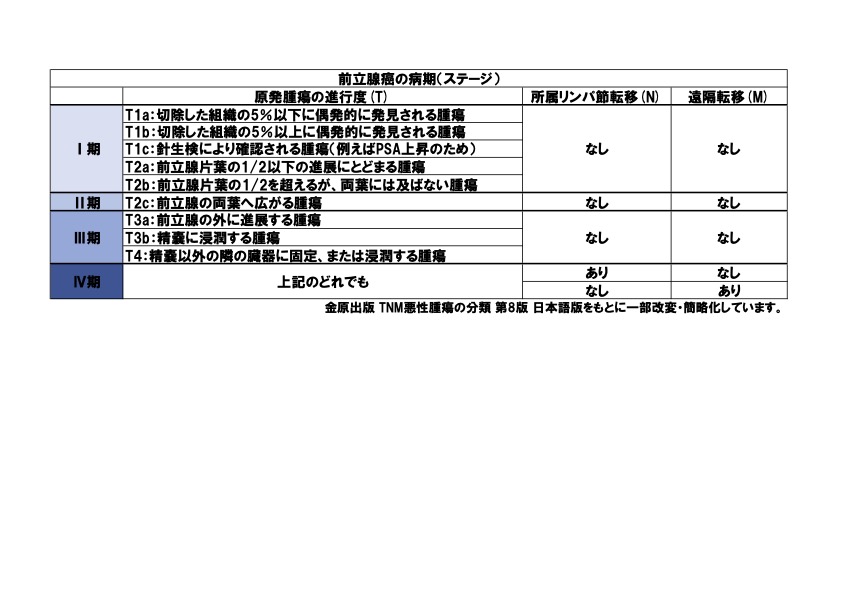

多くのがんではTNM分類というカテゴリーに準じて、がんの進行度合いをに応じてステージが決まります。よく医療ドラマとかで「ステージ4の進行がんで〜」みたいなセリフを聞いたことがあるかもしれません。このステージに応じて大体の治療の内容が決まっていきます。

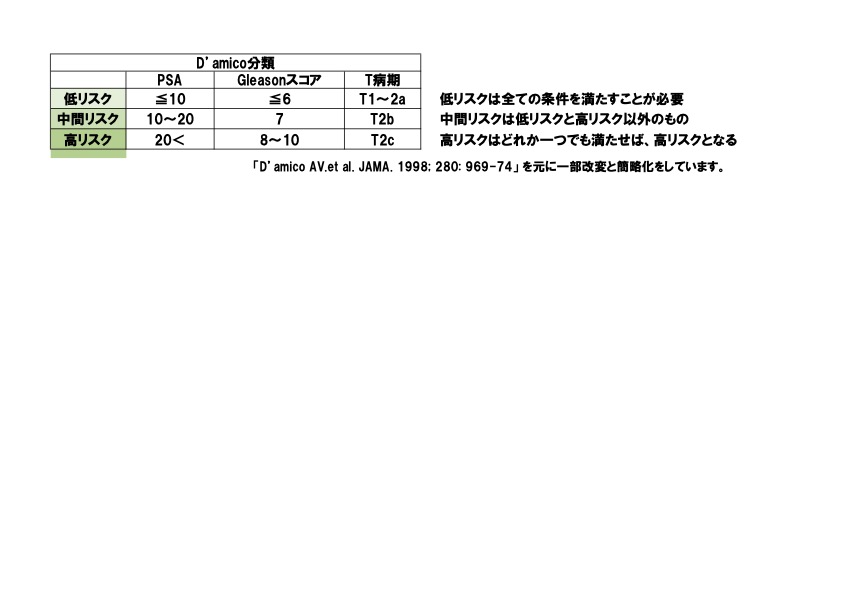

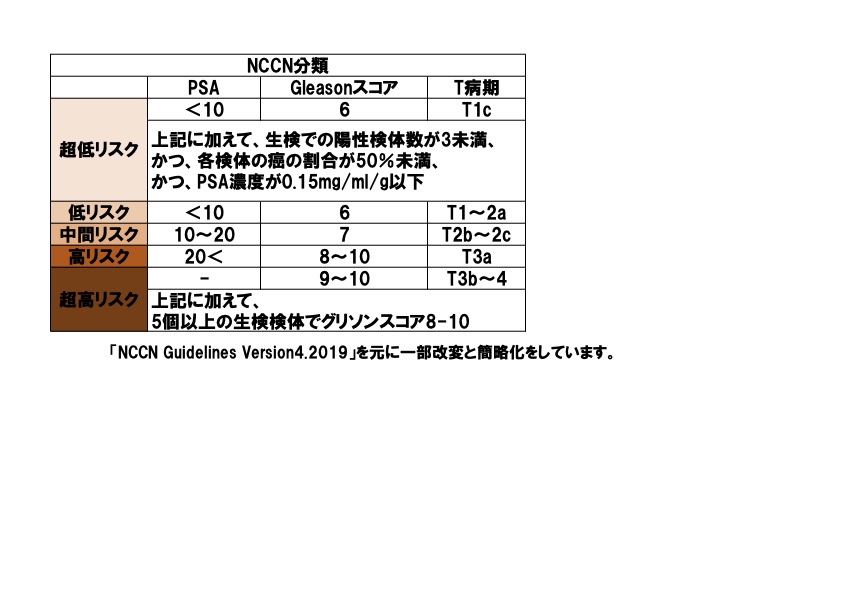

ただし、最近はがんの研究も進み、それ以外の要素も加味して治療方針を決めることも多くあります。前立腺がんもそのようながんの一つで「リスク分類」と呼ばれるものを用います。リスク分類はいろいろ種類があるのですが、「D’Amico分類(ダミコ分類)」や「NCCN分類」というものがよく普及しています。この2つは微妙に違うのですが、概ねよく似ていてステージ、PSA値、Gleason(グリソン)スコアの3つで低リスク、中リスク、高リスクに分類していきます。概ね下の表のようになっています。

PSAは先ほど書いた通り腫瘍マーカーです。T病期というのは前立腺がんそのものの大きさ(進行度)です。グリソンスコアというのは生検でとってきた検体を病理医という専門家が顕微鏡で確認し、がん細胞の顔つきで点数をつけるものです。6点以上ががん扱いで、10点はすごく悪い顔つきのがんということです。

また、2つの分類はよく似ていますが、NCCN分類の方は超低リスクや超高リスクというのが追加されています。書いていることはややこしいのですが、要は「低リスクのうちで特にがんの量が少ないだろうと思われるもの」は超低リスク、「高リスクのうちで特にがんの悪性度・進行度が高いと思われるもの」は超高リスクに分類されるということです。

それと注意しておかなくてはいけないのは、これは限局性の前立腺がん、すなわちリンパ節や他の臓器への転移がない前立腺がんに使える分類ということです。

例を出してみましょう。前立腺がん検診を受けたところ「PSAが6」と出たので、近くの総合病院の泌尿器科を紹介されました。「MRIではがんの有無ははっきりしませんが、生検をしたところグリソンスコア7点のがんが検出」されました。「CT検査や骨シンチという検査では全身に転移はありません」でした。

⇨転移がなくて、生検ではじめて確認されたがんなので「T 1c N0M0のステージⅠ」の前立腺がんです。また転移がないということは「限局性の前立腺がん」といえます。リスク分類が適応できますね。PSAが10以下、グリソンスコア7点、T1cなので、グリソンスコアが引っかかるのでどちらの分類でも「中リスク前立腺がん」と診断できるわけです。

前立腺がんというだけでなく、ご自身の罹ったものがどういったリスク帯に分類されるか大まかに知っておくと主治医の先生のお話を理解しやすいと思います。

さて、ここからは前立腺がんの治療についてお話ししていきます。

前立腺がんというがんの治療は大きくわけて①待機療法②手術③薬物療法④放射線治療に分けられます。さらにそれらの中にもいくつかの種類がありますし、これらに分類されない治療もあります。このコラムでその全てを網羅することはできないので、ある程度代表的なものについて化ご説明しようと思います。

また、治療成績などは施設ごとに得手不得手もあるので一概に「〇〇が良い!」。ということは出来ないのですが、ざっくりいうとどの治療も横並びの成績で競い合っています。

また原則としてリスク分類の適用できる限局性の前立腺がん(転移のない前立腺がんのことでしたね!)を前提としてお話しします。というのも、リンパ節にしても他の部分にしても転移のある前立腺がんの治療というのはある程度の指針のようなものはあっても状況によって色んなパターンが考えられるので、ここで説明しきることは難しいためです。

監視療法は「アクティブサーベイランス」とも呼ばれる治療選択肢です。積極的な治療(手術や放射線治療など)をすぐに行うのではなく、定期的にがんの進行を監視しながら、必要に応じて治療を開始するというアプローチです。必要に応じて前立腺生検を再度行うこともあります。(「経過観察」とは厳密には違います。)

NCCNのガイドライン(Version4.2019)を参照すると、主に超低リスクや低リスク、一部の中リスクの患者さんが適応となります。こういった選択肢が存在するのは、前立腺がんの一部は非常にゆっくりとした進行をするということから来ています。要は「そんなに危険じゃないなら、すこし様子見ようよ」ってことです。

監視療法はリスクの低い患者さんには無理に治療介入せずに、まさしく「監視」をする方法といえるでしょう。もちろん悪化の兆しがあればすぐさま介入する前提です。

デメリットとしては、予想に反してがんが急激な悪化をみせた場合に根治治療の機会を逸する可能性あることです。一般に可能性は低いとされていますが、無いとはいいきれません。

余談ですが、重度の心疾患等の別の病気がある場合は、前立腺がんがあってもがんそのもの以外の問題で亡くなるケースは珍しくありません。そういった患者さんに無理にがんの根治治療を行うことは必要なのでしょうか?一般的にはそういった治療は過剰治療としてみなされる傾向があります。治療しなくても問題ない患者さんに余計なことをして副作用リスクを背負わせることになるわけですからね。

前立腺がんではわざわざ「監視療法」として名前がついて議論されていますが、実はこういった「どこまで治療すべきか問題」というのは我々医者の中ではしばしば議論の種になる問題です。なんでもかんでも治療すればハッピー!というわけではなく、治療には副作用がつきもので、それでしんどい目にあうこともあるのだ、ということは知っておく必要があるでしょう。

手術は前立腺がんの代表的な治療方法です。私は泌尿器科医ではないため現実的な手技などについては詳しくはないので、参考程度にお読みください。

前立腺がんの手術は「前立腺全摘除術」と言います。前立腺丸ごとがんを切除する方法です。これに「リンパ節郭清術」を組み合わせるケースもあります。近年は腹腔鏡や手術ロボットを用いる方法が広く行われています。手術の一番の強みは「がんを直接取り除ける」という点。病理検査でがんの詳しい性質も調べられるため、治療効果を実感しやすいのも特徴です。

手術のその他のメリットとしてまずは治療期間があげられます。後述の放射線治療は数週間の通院治療が必要ですが、手術の場合、治療そのものは手術日だけで終わります。もちろん前後の入院期間もありますので現実的にはその分の時間も勘定に入れる必要がありますが、やはり1日でケリがつくのは気持ち的に良いのではないかと思います。

また、手術後に再発した場合には救済放射線治療と呼ばれる放射線治療を行うことが可能です。次の手を残しておけるという安心感がありますが、放射線治療と手術両方の副作用が出る可能性があるのでいいことばかりではありません。

副作用としては術中の副作用の他に「尿失禁」が問題となることが多くあります。放射線治療でも尿失禁は起こりえますが、手術に比べると少ないと言われています。手術直後は多くの方に尿もれが見られますが、時間とともに回復していきます。ただし、回復までのスピードや最終的な回復具合には個人差があり、全体の1~2割程度の方には長く尿パッドが必要となることもあります。若い方(65歳未満)ではこのリスクは低く、回復も早い傾向にあります。

薬物療法はその名の通り薬物を投与することで行う治療です。大きく分類すると「ホルモン療法」と「化学療法(抗がん剤治療)」があります。

化学療法はかなり進行した場合に用いることが多いため、今回はホルモン療法についてお話しします。

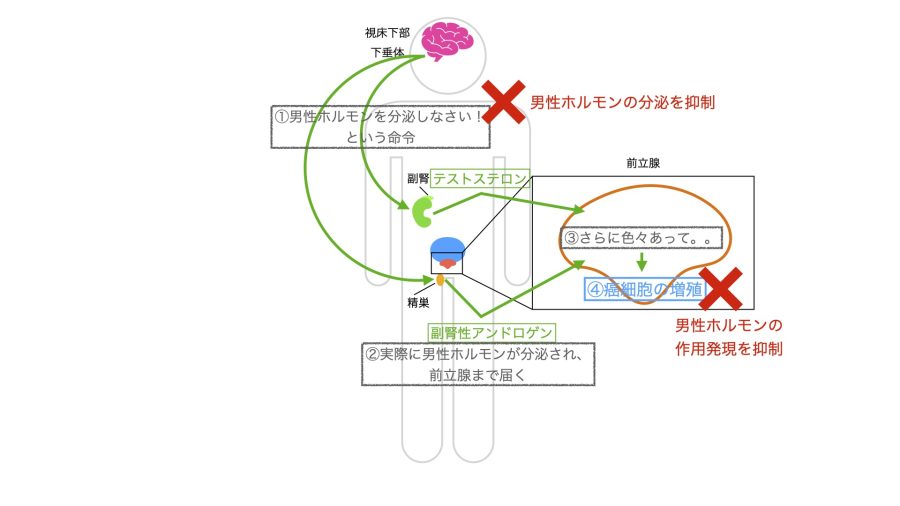

前立腺がんという病気は男性ホルモンによって増殖します。そのため男性ホルモンの効果を抑えることで前立腺がん自体を大きく抑えることが可能です。がん細胞が男性ホルモンというエサを食べて大きくなる生き物と考えると、ホルモン療法はがんに対する兵糧攻めと言えるかもしれません。実際に効果は絶大でこれを数ヶ月行うことでがんがMRIなどの画像上ではわからなくなることも稀ではありません。

脳の視床下部と下垂体からホルモンの指令が出ると、精巣や副腎から男性ホルモンが分泌されます。この男性ホルモンは血液に乗って全身を巡り、前立腺にも届きます。前立腺の細胞は男性ホルモンの刺激で活性化し、正常な前立腺もその影響で機能しますが、前立腺がん細胞も同じ刺激によって増殖が促進されてしまいます。

ホルモン療法は、この「男性ホルモンが前立腺がんを育てる流れ」のどこかをブロックすることで、がんの進行を抑える治療です。具体的には次の2つのアプローチがあります。

1.男性ホルモンの分泌を抑える方法: 脳から精巣への「ホルモンを作れ」という指令を薬でストップさせ、精巣から出るテストステロンの量を大幅に減らします。

2.男性ホルモンの働きを抑える方法: 男性ホルモンが前立腺がん細胞に作用しないようブロックする飲み薬を使います。

多くの場合、これらの方法は併用されます。注射と飲み薬を組み合わせて男性ホルモンの供給と作用の両方を断つ治療は、CAB(またはMAB)療法と呼ばれます。

先に述べた通り非常に効果の高い治療ですが、これだけで前立腺がんを完全に消滅させることは難しいとされています。また時間が経つと去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)という状態に移行して、ホルモン療法が効きづらくなることがあります。そのためそうなる前に他の治療を組み合わせて根治を目指すことになります。(ご高齢の患者様の場合はこの治療のみで寿命が来るその日までがんを抑え込めるケースもあります。)

放射線治療もさまざまな種類があります。私は放射線治療医ですので、ここは少し詳しく書こうと思います。

さて、放射線治療でほぼ全ての種類の治療に共通して言えることとして、低リスク〜高リスクのいずれにも行うことができます。もちろん施設ごとに規定があることもあります。またほとんどの治療において外来で行うことができます。日常生活を維持しながら治療ができるのは大きなメリットでしょう。

一方で治療には複数回の照射を行うことが必要なので、数日〜数週間の通院を要することになります。幸い1回の照射は数十分程度のことが多いので、お仕事をされながら治療する場合は職場に事前に相談しておくと良いと思われます。

放射線治療では多くの場合、前立腺とその後ろに付着する精嚢の一部もしくは全部をターゲットとして放射線を照射していきます。

そのため周囲に存在する膀胱や直腸、前立腺内を走る尿道などが照射の影響を受けることになります。

副作用としては、治療中は頻尿・排尿時痛、尿意切迫(漏れそうな感覚)、尿失禁、乏尿、肛門痛、便通の不調など排尿・排便に関わる症状が出ます。全部出ることは稀ですが、治療の中盤くらいからいずれかが出現することが多いです。

治療後は、何も起きないことがありますが、数ヶ月〜数年のうちに数%〜10%程度の確率で直腸出血や膀胱出血が起きることがあります。少量ならば問題ないのですが、多量かつしょっちゅう出血するようになってくると貧血が進行して大変です。こうなると内視鏡治療を要することがあります。理屈上は酷くなると穿孔といって穴が空いてしまうこともあり得ますが、これは経験上かなり稀と言えます。そのほか、尿失禁や性機能障害(勃起障害・射精障害)が起こることがあります。

中リスク以上の前立腺がんの治療の際には半年~数年程度のホルモン療法を併用することが多いです。

そして大事なこととして、手術後の再発には救済放射線治療という選択肢があるのとは違い、多くの場合放射線治療後の再発に対しては手術ができないと思ってください。

それでは以降は各治療について見ていきます。

放射線治療の中では最も一般的な手法です。体の外からX線という放射線をターゲットに対して撃ち込みます。おそらく多くの施設で放射線治療といえばこの方法を指します。

多くの施設では強度変調放射線治療(IMRT)もしくは体幹部定位放射線治療(SBRT)という手法で照射します。それぞれの説明は該当のコラムで詳しく説明いたしますので、ここでは割愛します。

治療回数は施設のポリシーによってさまざまですが、36〜39回、28〜29回、15〜20回前後、5回前後などが一般的です。社会の流れとしては少しずつ短くなってきている印象ですね。

粒子線という特殊な放射線を使って行う外照射の総称です。水素原子の原子核を使うものを陽子線、それより重たい原子(炭素など)の原子核を使うものを重粒子線と言います。

通常の放射線治療ではX線と呼ばれる光の一種を使うのですが、粒子線治療は光に比べて非常に重い粒子を使うため、破壊力が非常に大きいのと、打ち込んだターゲットのところでピッタリ止まる性質があり、そのため理論上は副作用が非常に少ないと期待されています。

10数回で終わるため、治療期間が短いこともメリットです。

前立腺がん以外にも従来放射線の効きにくいとされていたがんにも効果が見込まれており、新時代の放射線治療として期待されている治療です。

しかしその一方でまだ施設数が少なく、場合によっては順番待ちとなることもあるでしょう。

小線源治療は体内に放射線物質を挿入して内部から照射する治療方法です。詳しくは該当のコラム(この記事の執筆時点ではまだできてないです。ごめんなさい。)でお話ししますので、そちらを読んでみて下さい。放射線治療のなかでもちょっと変わり種な治療です。

放射線物質を完全に埋め込んでしまう方法(LDR)と、針などで放射性物質を一時的に埋め込んで数日で引き抜いてくる方法(HDR)があります。どちらの方法も生検と同じ程度の外科的侵襲を伴います。そして入院が必要になります。さらに粒子線治療と同じく、できる先生や施設が非常に少ないのがネックです。

しかし、内部から正確に照射を行うため非常に強力な治療を短期間で完了することが可能です。HDRの場合だと最近は2回照射で治療が完了してしまうようになってきています。ただ回数や入院期間などのやり方については施設によってかなり差がある治療です。外照射と併用するやり方を採用しているところもあるので、詳しくは小線源治療医に聞いてみてください。

さらに、JAMAという雑誌に2021年に掲載された「Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy, or External Beam Radiotherapy With Brachytherapy Boost and Disease Progression and Mortality in Patients With Gleason Score 9-10 Prostate Cancer」という論文では、グリソンスコア9-10点の超高リスクの前立腺がんにおいては他の手術や外照射で治療した群に比べて、外照射+小線源治療を行った群が5年死亡率が有意に低かったという報告がされています。

もちろんこのデータだけで、世の中の治療方針が変わるわけではありません。しかし小線源治療の強力さを分かりやすい形で示した報告だと思います。

さて、ここまで前立腺がんの放射線治療を簡単に解説してきました。イメージがつかないところもあったかもしれませんが、少しでも皆さんのご理解の助けになれば幸いです。

さて、今回は前立腺がんの基本的な知識と治療についてお話ししてきました。

前立腺がんは非常に多くの種類の治療が行われており、実際に治療をしている我々でも全てに精通することが難しい領域です。全ての治療について専門家に話を聞いて比較検討することは現実的にはできないと思われます。ただ、どの治療も一定以上の治療成績を上げているのも事実です。その中でご自身の状態や環境にあったものを選んでいただけたらと思います。皆様ももし検討してみたい治療がございましたらまずは主治医にご相談ください。

ちなみにこのコラムを執筆している私は外照射を主に担当しております。幸運なことに小線源治療も大阪府下ではかなりやっている施設で研修させて頂く機会に恵まれ、小線源治療もそれなりに経験しておりますので、放射線治療でお困りの際はある程度ご疑問にお答えできるかと思います。

最後に2025年現在のトピックとして、前立腺がんの診断において近年新しい検査が登場していますので、それをご紹介します。「PSMA -PET」と言います。

前立腺がんに高率に発現しているタンパク質に結合する放射性薬剤を投与・撮像することで、前立腺がんの転移を高確率に発見します。これにより従来よりも高い精度で転移の有無を診断し、より適切な治療をすることが可能になると期待されています。

現在は自由診療として、一部の専門機関のみで希望者に行われている検査ですが、近い将来保険適応になるのではないかと言われています。また、まだ高い診断精度からもたらされる検査結果をどのように解釈して治療に繋げていくべきかわからないという問題がありますので、一夜で前立腺診療が劇的に変わるわけではないでしょうが、これからまだまだ発展していく可能性があります。

それでは以上で前立腺のお話を終わりにします。

専門分野:放射線治療全般、小線源治療

専門医資格:放射線科専門医、放射線治療専門医、放射線腫瘍学会認定医

最新コラム記事

〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目2番18号

お電話でのお問い合わせ